今日的「燈」,閩南語稱作「電火」。 “Lights” are called “tiān-hué” in Taiwanese, meaning electricity and fire. 花燈是臺灣歷史悠久、保有民俗文化、富於美感的傳統工藝,它不僅是一種雕塑的延伸,更是融合結構學、力學、燈學、美學、材質等跨領域知識的綜合體。燈藝的演變與電力發展息息相關,「火」與「電」如同這段發展軸線的兩端,延展出臺灣燈藝的多彩光譜。

最早的花燈是由燈籠和宮燈演變而來;有別於後二者的功能導向,花燈主要供人賞玩,製作更重視美感和趣味。早期傳統花燈以小巧的鼓仔燈為主,隨著電力普及,花燈量體逐漸擴大,發展出臺灣特有的「劇情式電動花燈」。1990年臺灣燈會(舊稱臺北燈會)開辦,並在2000年迎來現代花燈的新局面;燈會的發展見證了臺灣燈藝由傳統至當代的演變進程,而「鐵絲骨架花燈」在其中扮演關鍵角色。近年來燈藝的形式多元化,「燈」的概念也逐年擴大,發展出對「光」的探討,展現光源與材質的對話;另一方面,當代燈藝的創作主題也逐漸跳脫傳統的吉祥寓意,成為貼近生活的敘事創作。

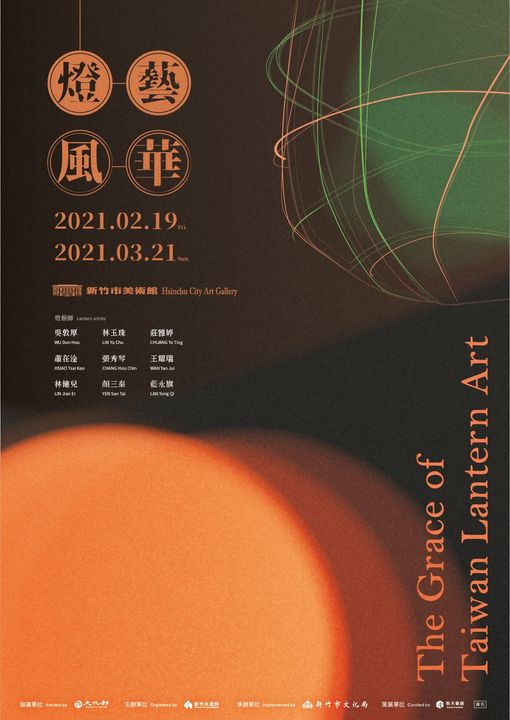

✦ 展期|2021/2/19(五)–3/21(日) (免費參觀,週一及民俗節日休館)

✦ 地點|新竹市美術館(新竹市中央路116號)

✦ 燈藝師|吳敦厚、蕭在淦、林健兒、林玉珠、張秀琴、顏三泰、 莊雅婷、王耀瑞、藍永旗

✦ 指導單位|文化部

✦ 主辦單位|新竹市政府

✦ 承辦單位|新竹市文化局

✦ 策展團隊|恆禾藝創

✦ 新竹・城市美術館|https://www.hsinchucitymuseum.org/exhibitions-s-current/89

最早的花燈是由燈籠和宮燈演變而來;有別於後二者的功能導向,花燈主要供人賞玩,製作更重視美感和趣味。早期傳統花燈以小巧的鼓仔燈為主,隨著電力普及,花燈量體逐漸擴大,發展出臺灣特有的「劇情式電動花燈」。1990年臺灣燈會(舊稱臺北燈會)開辦,並在2000年迎來現代花燈的新局面;燈會的發展見證了臺灣燈藝由傳統至當代的演變進程,而「鐵絲骨架花燈」在其中扮演關鍵角色。近年來燈藝的形式多元化,「燈」的概念也逐年擴大,發展出對「光」的探討,展現光源與材質的對話;另一方面,當代燈藝的創作主題也逐漸跳脫傳統的吉祥寓意,成為貼近生活的敘事創作。

✦ 展期|2021/2/19(五)–3/21(日) (免費參觀,週一及民俗節日休館)

✦ 地點|新竹市美術館(新竹市中央路116號)

✦ 燈藝師|吳敦厚、蕭在淦、林健兒、林玉珠、張秀琴、顏三泰、 莊雅婷、王耀瑞、藍永旗

✦ 指導單位|文化部

✦ 主辦單位|新竹市政府

✦ 承辦單位|新竹市文化局

✦ 策展團隊|恆禾藝創

✦ 新竹・城市美術館|https://www.hsinchucitymuseum.org/exhibitions-s-current/89